来源:https://jsomers.net/i-should-have-loved-biology

我本该爱上生物学,但我发现它只是对一堆名字的死记硬背:高尔基体和克雷布斯循环;有丝分裂、减数分裂;DNA、RNA、mRNA、tRNA。

在教科书里,那些令人惊叹的事实被平淡地呈现出来,毫无惊叹之情。大概有人告诉我,我身体里的每个细胞都拥有相同的DNA。但没有人抓住我的肩膀,告诉我这有多么不可思议。我需要刘易斯·托马斯(Lewis Thomas),他在《水母与蜗牛》(The Medusa and the Snail)中写道:

如果你想感到惊叹,那么真正令人惊叹的是这个过程。你始于一个由精子和卵子结合而成的单细胞;它分裂成两个,然后四个,然后八个,以此类推,在某个阶段,会出现一个单细胞,它所有的后代都将构成人类的大脑。这样一个细胞的仅仅存在,就应该是地球上最伟大的奇迹之一。人们应该整天、在所有清醒的时间里四处走动,互相呼喊着无尽的惊叹,除了那个细胞,什么都不谈。

我真希望我的高中生物老师能问问全班同学,一个胚胎是如何实现分化的——然后停下来,让我们真正思考一下。这个问题的答案蕴含了整个学科的精髓。胚胎液中的化学梯度足以作为信号,轻微改变某些细胞而非其他细胞的基因表达程序;现在胚胎知道了“上”和“下”;一端的细胞开始产生与另一端不同的蛋白质,而这些蛋白质反过来又释放出更精细的化学信号;……很快,你就有了脑细胞和脚细胞。

为什么我们只记化学公式,却不讨论这些?直到大学,当我读了道格拉斯·霍夫施塔特(Douglas Hofstadter)的《哥德尔、埃舍尔、巴赫》(Gödel, Escher, Bach)时,我才开始理解细胞是递归自修改程序。仅仅是这种语言就富有启发性。它暗示着胚胎——DNA制造RNA,RNA制造蛋白质,蛋白质调控DNA转录成RNA——就像一个小型Lisp程序,宏生成宏,宏再生成宏,源代码中包含了地球生命所需的所有指令。还能想象出比这更有趣的事情吗?

真该有人这样对我说:

想象一艘炫酷的飞船降落在你家后院。舱门打开,邀请你进去探索一切,看看能学到什么。这项技术显然比我们能制造的先进数百万年。

这就是生物学。

——伯特·休伯特(Bert Hubert),选自《我们神奇的免疫系统》(“Our Amazing Immune System”)

在生物课上,生物学并没有被呈现为一场探索生命奥秘的旅程。教科书挤掉了探索精神。我们根本没有接触到真正的生物学家,他们提出的真正问题,以及他们为解答这些问题所做的真正实验。我们得到的只是他们的结论。

电影《超时空接触》(Contact)中外星机器的设计图

例如,我从未学到过,在20世纪40年代,一位名叫奥斯瓦尔德·艾弗里(Oswald Avery)的科学家,曾对两种链球菌(Streptococcus)培养物感到困惑。一种在培养皿中生长时质地粗糙;另一种则光滑闪亮。艾弗里注意到,当他将光滑菌株与粗糙菌株混合时,之后的每一代都变得光滑。这是培养皿中的遗传现象。是什么让它起作用?这是当时最令人兴奋的谜团之一——事实上,也是有史以来最令人兴奋的谜团之一。

大多数专家认为蛋白质是某种原因,认为性状是通过不同浓度的化学物质模糊地编码的。艾弗里怀疑核酸的作用。于是,他做了一个实验,一个我们本可以在学校的实验台上重复的实验。他只用离心机、水、洗涤剂和酸,就从光滑链球菌培养物中纯化出了核酸。用酒精沉淀后,它变成了纤维状物质。他将微量这种物质加入粗糙培养物中,结果,在随后的几代中,该培养物变得光滑。因此,这种纤维状物质就是“转化原理”——长期以来寻找的遗传媒介。艾弗里的实验引发了一系列狂热的研究,十年后,这些研究最终导致了双螺旋结构的发现。

保罗·洛克哈特(Paul Lockhart)在他的《数学家的哀歌》(“Mathematician’s Lament”)中描述了学校如何通过剥夺我们提问的机会来贬低数学的价值。我们不是被问到,嘿,三角形占盒子的多少面积?

这是一个我们可能会乐在其中的谜题。(如果你从三角形顶部画一条垂线,你会得到两个被切成两半的矩形;你会发现三角形内部的面积等于外部的面积。)相反,我们被告知,如果你想求三角形的面积,这里是步骤:

生物学也是如此,但更糟,因为它是一个更混乱的学科。事实似乎格外随意。我们被告知要区分“脂质双层”和“内质网”,却不明白我们为什么要关心它们。

庞大的学科最好通过薄而深的切片来学习。我第一次学习编程时就发现了这一点;教科书从来没起作用;只有当我开始自己做一些小项目时,一切才开始变得清晰。项目不仅仅是动力,更是一个组织原则,像一块磁铁,将我沿途捡到的零散铁屑排列起来。我会关心学习一些抽象概念,比如“记忆化”(memoization),因为我需要它来解决我的问题;而这些概念在我的例子中就不再抽象了。

生物学也一样。学习始于问题。胚胎如何分化?我的眼睛为什么是蓝色的?仓鼠如何将奶酪转化为肌肉?为什么冠状病毒会让一些人比其他人病得更重?

*

几个月前,我开始了一项杂志约稿,旨在回答一些关于SARS-CoV-2和免疫系统的问题。我遇到了像这样的段落:

在低MOI感染(MOI,0.2)中,ACE2的外源表达使得SARS-CoV-2能够复制,并且在约30kb的基因组上,覆盖度超过300倍的总读取数中约占54%(图1A和1B)。Western印迹分析证实了这些RNA-seq数据……值得注意的是,尽管病毒载量急剧增加,我们既没有观察到TBK1(负责IFN-I和IFN-III表达的激酶)的激活,也没有观察到STAT1和MX1(IFN-I刺激的基因)的诱导(图S1A;Sharma等人,2003)……

——选自《细胞》(Cell)杂志,“SARS-CoV-2失衡的宿主反应驱动COVID-19的发展”

读懂一个句子都很困难,不得不查阅维基百科。尤其是在免疫学中,术语非常庞杂。一个句子可能提到“白细胞”,下一个提到单核细胞,再下一个提到淋巴细胞。有很多类似“所有正方形都是矩形,但并非所有矩形都是正方形”的情况:所有白细胞介素都是细胞因子,但并非所有细胞因子都是白细胞介素?

我从未遇到过一个学科,其复杂性如此具有分形特征。这让我想起了计算领域。一天的编程可能涉及构建复杂的正则表达式,调查文件描述符泄漏,调试你刚写的应用程序中的竞态条件,以及思考模块的接口。无论你往哪里看——编译器、shell、CPU、DOM——都是隐藏着毕生工作的抽象。生物学也是如此,只是糟糕得多,因为生命系统并非有意设计。它就像一大堆全局可变状态的混乱集合。控制是通过上调某个东西,同时下调该东西抑制物的启动子来实现的。你以为你知道某个东西是如何工作的——比如当我以为自己掌握了中性粒细胞(先天免疫系统中的重要前线参与者)时——结果却发现它有几种不同的类型,而且还在不断发现更多类型,其中一些似乎与你以为了解的那些类型作用相反。生物学中的一切都是如此。到处都是规则的例外。

但生物学,就像计算一样,有一个底层,而这个底层并非抽象。它是物理的。它是形状之间的碰撞。事实上,20世纪分子生物学的伟大启示在于结构与功能的耦合。形成配对螺旋的非周期性晶体之所以是天然的遗传物质储存库,正是因为它能够卷曲、解旋并与互补链双螺旋化。血红蛋白,第一个被完整晶体学研究的蛋白质,被证明是高效的能量储存库,因为它能像乐高积木一样吸附氧原子,每一次吸附都会扩大剩余的空位,使其几乎一口气就能装满。大多数蛋白质都是如此。驱动运动的蛋白质像小马达一样扭动;收缩肌肉的蛋白质则相互攀爬和挤压。细胞之间也持续不断地进行交流,它们使用的语言就是形状。这就像钥匙进入锁孔:一个蛋白质可能跨越细胞膜,当一个细胞因子(一种信号分子)与它对接时,它会改变形状,从而放松对膜内侧某个其他分子的抓握,就像漏接了一个橄榄球——那个橄榄球本身可能就是一个信号,正在前往细胞核的路上。

我认为我在高中时对生物学的理解过于流程图化了。我知道DNA → RNA → 蛋白质,这被称为“基因表达”,但我对基本原理感到困惑,比如基因到底是如何“开启”的?一旦开启,是永久开启吗?从物理角度思考就更清晰了。哺乳动物的DNA并非一条长长的双螺旋链;它像这样,围绕着叫做组蛋白的小圆形蛋白质,紧密地盘绕再盘绕:

DNA缠绕在组蛋白上。图片来自Moderna的这段视频,1:10处

由此形成的纤维结构会影响哪些基因被表达。这是因为将DNA转录成RNA的小分子机器必须沿着螺旋链“骑行”,而它只能沿着螺旋链的某些部分骑行,也就是那些没有被卷起来藏起来的部分。“表达”一个基因仅仅意味着在特定时刻,这个机器正在访问DNA的特定部分,从而产生大量的RNA转录本,进而产生大量的该基因编码的蛋白质。稍微扭曲一下纤维,你就会改变机器能看到的部分,从而改变它产生的蛋白质分布。你就“重新编程”了细胞。(控制基因表达的方法有很多,也许最常见的是“阻遏物”停靠在DNA的某个位置,物理性地阻断转录机器。)

现代生物学中的一项主力技术,称为RNA测序(简称RNA-seq),它能对冷冻的细胞进行分析,并计算其中的RNA转录本数量。实际上,你得到的是该时刻所有正在表达的蛋白质的快照。结果就是一个巨大的表格,将基因映射到转录本数量。你会发现,成为一种细胞类型与另一种细胞类型——或者处于一种细胞状态与另一种细胞状态,比如健康与疾病——仅仅是这个表格中分布的不同。RNA-seq的结果通常被表示为高维空间中的向量,表格中的计数构成坐标;细胞在自我调控和适应环境时,会在这个表达空间中移动。

*

如何才能对生物学产生物理性的理解?我喜欢图片。我最喜欢的一本书是戴维·古德塞尔(David Goodsell)的《生命机器》(The Machinery of Life)。书里充满了精美的手绘插图。这里展示了一个细菌鞭毛马达的整体图,然后通过插图放大,第三张图突出了其功能元件:

这本书之所以成功,是因为它基本上是以这样一个前提重新介绍了分子生物学:细胞是一个非常快速且拥挤的地方,里面充满了微小的机器,大多数是蛋白质,通过仔细观察就能理解它们。它尤其擅长通过像上面那样的插图,将不同尺度的事物联系起来。“想象一下你的房间里装满了米粒。这就能让你对指尖上那十亿个左右的细胞有个概念。”

文字写得非常好。它能让你不知不觉地想象出这些机器的运动。思考细胞世界时,很容易简单地将我们自己的世界微型化;但在细胞尺度下,事物的行为方式很奇怪。运动基本上是随机扩散。“周围的水分子完全主导着生物分子的运动和相互作用……在细胞内部,蛋白质被水分子从四面八方撞击。它总是高速地来回弹跳,但要花很长时间才能到达某个地方。”

事实证明,随机扩散对于长距离移动来说速度慢得令人难以置信,但对于短距离探索来说速度快得令人难以置信。在细胞内部做一个蛋白质,就像在一个拥挤的家庭聚会上,你可能需要一个小时才能穿过房间,但等你到达那里时,你已经撞到每个人六十万次了。

威廉·W·科恩(William W. Cohen)的另一本我非常喜欢的书《计算机科学家细胞生物学指南》(A Computer Scientist’s Guide to Cell Biology)中精妙地阐述了这一点:

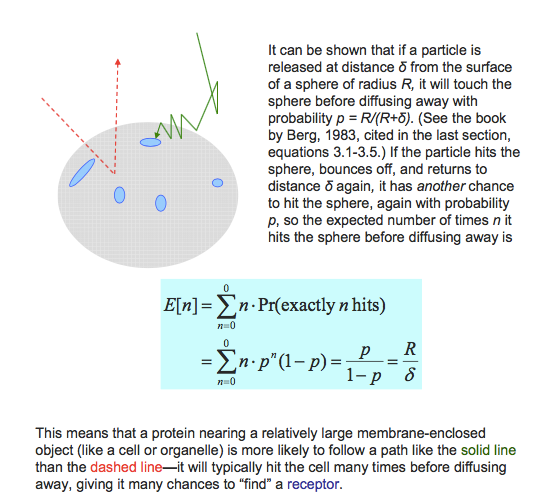

靠近细胞器的分子往往会在其附近停留一段时间,并多次与其接触——图20给出了一些直观的解释,说明了为什么会这样。

这样做的结果是,即使细胞器表面只有一小部分覆盖着蛋白质p的受体,该细胞器在识别p方面也会出奇地高效。举个例子,如果一个典型的真核细胞表面只有0.02%有p的受体,那么它的效率大约是整个表面都覆盖受体的细胞的一半。

这种事实能立刻阐明生物学是如何运作的。“因此,细胞大小的物体具有‘高带宽’,”科恩写道。“它们可以识别或吸收数百种不同的化学信号,即使它们被膜包围着。”

科恩的书旨在提炼他在获得生物学“阅读知识”——足以跟上《细胞》(Cell)杂志上的一篇论文——过程中学到的东西。他非常擅长解释方法:生物学家是如何知道他们所知道的?对于计算机科学家来说,生物学家的方法可能看起来很疯狂;问题在于细胞太小、太多、太复杂,无法像程序员那样用逐步调试器来分析。生物学家主要做的事情包括:

- 用离心机以15,000 G的加速度旋转物质,分离不同密度的部分。

- 使用凝胶和磁铁分离不同大小的物质。(“凝胶电泳”。)

- 取一块凝胶,用特殊纸张吸附,将各部分展开。然后用与特定蛋白质结合的抗体清洗纸张。最后,用另一种与第一种抗体结合并发出荧光的抗体清洗纸张。观察后抗体发光的位置——那就是你要找的蛋白质。(我想我描述的是“Western印迹”。)

- 使用荧光抗体技术标记表达一种或多种目标蛋白质的细胞。然后将细胞挤过一个非常小的管子,每次只能通过一个。当每个细胞通过时,用激光照射它以读取其荧光标记,并使用电荷将其导向特定的容器。现在你可以对符合你标准的细胞进行分选和计数。(“流式细胞术”。)

- 对微生物进行基因改造,使其制造特定的分子机器;在细胞系中系统地关闭一个基因,观察发生的变化;编辑整个动物的基因组,观察其生命。

科恩发现,我也发现,在试图获得生物学的“阅读知识”时,学习方法比学习任何单个事实几乎更有用。这是因为这些方法在各种研究中高度一致。每个人都做Western印迹。每个人都做流式细胞术和RNA-seq。你在每篇论文中都会看到这些东西。(或者同一主题的变体:分离、分选、筛选、基因操作。)

所以,这就是基础。或者说,几乎是基础:我把最喜欢的资源留到了最后,一本令人难以置信的书,霍勒斯·弗里兰·贾德森(Horace Freeland Judson)的《创世纪第八天:生物学革命的缔造者》(The Eighth Day of Creation: Makers of the Revolution in Biology)。这本书的部分内容在20世纪70年代曾在《纽约客》(New Yorker)上连载。它是生物学界的《权力掮客》(Power Broker),一部鸿篇巨制。它不仅内容全面——贾德森与弗朗西斯·克里克、雅克·莫诺、弗朗索瓦·雅各布以及他们的朋友、配偶和同事进行了数百次交谈;他阅读了每一篇论文,阅读了他们所有的信件——而且在科学上毫不回避。贾德森总是只描述真实的情况。

他强调错误的尝试。例如,在tRNA——将RNA碱基三联体与它们编码的氨基酸连接起来的适配器分子——发现之前,存在很多困惑。人们普遍认为必须存在某种标点符号,否则怎么知道从哪里开始转录,或者如何界定一个密码子与下一个密码子?某些思维模型根深蒂固:一个流行的理论是RNA会形成特殊形状的口袋来容纳不同的氨基酸。想法是,如果你放大看每个三联体或四联体或其他什么(当时的方案尚不清楚),它总是会形成只有一种氨基酸能容纳的独特形状。氨基酸链会直接在RNA链旁边形成,几乎是将其作为模板。人们认为这发生在细胞核中。蛋白质合成是通过一个适配器进行的,因此核酸更像数字代码而非模板,更纯粹是信息——这个想法是一个重大的惊喜。

克里克坐在伍兹霍尔的草地上,谈论着基因和蛋白质,特别是他关于它们共线性的假设以及本泽和布伦纳证明这一点的计划,这时埃弗鲁西问他,他怎么知道氨基酸不是由细胞质中的某种东西按其一级序列排列的,这让他吃了一惊……“我不认为鲍里斯一定相信这一点,但这只是他认为并非不可能的一个想法。”……克里克也用他怀疑的眼光审视了沃森和里奇构建RNA模型的尝试。“当然,你们意识到我们在这方面的想法完全错了。我们认为RNA有某种结构,带有二十个空腔,那是那个时期。嗯哼。不幸的是,人们已经忘记了我们当时不知道的事情是什么。”

换句话说,这本书为我们提供了发现之前的科学视角。它是从业者的视角。它与教科书截然相反。

*

试图研究免疫系统让我进入了一种布雷特·维克多(Bret Victor)式的思考模式,琢磨着能做些什么,或者构建些什么,来让理解这个学科变得更容易。有几件事浮现在脑海:

有一些令人难以置信的YouTube讲解视频。Ninja Nerd Science关于免疫系统的视频简直是奇迹——全部由一个研究生制作。他是个天才。他做得非常好的地方,正是古德塞尔在《生命机器》那本书中做得非常好的地方,也是那些著名的“细胞内部生活”(Inner Life of a Cell)3D动画做得非常好的地方:他帮助你“看见看不见的东西”。

但我想知道,对于普通人来说,创建有用的插图是否应该更容易。想想写作在工具方面有多么容易:在网络上,你只需点击一下就能进入一个支持Markdown的文本区域,创建和发布漂亮的、带有超链接的文档。任何有键盘的人都可以为维基百科贡献几句话,或者在Stack Exchange上回答一个问题。相比之下,绘画很难,而动画制作至少要难一个数量级。然而,这些媒介对于理解生物过程至关重要。

那么我们该怎么办?

很能说明问题的是,我最近与一位博士生进行Zoom会议时,他在讲解RNA-seq,他拿出他的iPad Pro,一边讲一边基本上做了一个可汗学院式的讲座,一路画着图。这些工具需要变得更普及、更便宜。

但我们也需要更多像Adobe Illustrator中的图案画笔、BioRender和CellPAINT这样的软件,让绘制复杂对象不再繁琐。我们需要更多像Molecular Maya这样的软件,但要进一步简化,就像维克多的《停止画死鱼》(Stop Drawing Dead Fish)那样,让任何会比划的人都能进行动画制作。

使用Adobe Illustrator中的图案画笔快速绘制内皮层

利用矢量图形和撤销历史记录,应该可以创建可协作编辑的图像,也就是说,可以作为维基百科或Stack Exchange等知识项目的一部分,慢慢改进的图像。

我希望能够截取Ninja Nerd讲座中白板的截图——一张关于适应性免疫系统参与者的巨大精美图表——然后圈选其中的部分,链接到子图表,有些由我填写,有些由其他人填写,依次说明每个部分。我们应该有大型的、可协作编辑的、可缩放的“地图”——分层图表——它们易于导航,能在标准浏览器中工作,可以嵌入到博客文章中等等。

当然,我们需要教更多人如何绘画。这是一项被低估的技能。以及如何生动地写作,就像上面那些精彩的书籍一样。

但生物学特别适合模拟——它是一个由微小到看不见的机器组成的世界。问题在于,创建三维交互式模拟需要太多专业技能。我们需要一个像MockMechanics或Minecraft那样的工具包,甚至可能就是Minecraft,但专注于生物学。或者更好的东西。

沃森和克里克之所以能有所发现,并非巧合,他们依赖于一个专门为他们制作的物理模型。维克多的Dynamicland设想了一个沉浸式协作空间,在那里,有了计算机,可以像交谈一样快速地构建这样的模型。

这正是我在写免疫系统文章时想要的。我想召唤出可以在手中把玩的模型。我想要一个博物馆,在那里我可以在免疫反应期间在上皮细胞内部四处走动。我想把想法放到物理空间中,就像放在图钉板上一样——TLRs放在这里,与其他先天免疫武器在一起;CD4+ T细胞在那里,在适应性免疫世界中——但我希望它像文本一样可搜索、可复制粘贴、可共享、可组合。

我认为我们还需要灵感。生物学中蕴含着浪漫,就像其他任何科学一样,一部像《心灵捕手》(Good Will Hunting)这样的电影可以将其展现出来。我们需要英雄。无论是谁,以一剂决定性的疫苗,或是一种廉价、快速、可靠的检测方式,将我们从这场大流行中解救出来,都应该成为家喻户晓的名字,不是为了他们自己的荣耀,而是为了我们的孩子——成为他们将来梦想成为的费曼式人物。

推荐书单

- 《生命机器》(The Machinery of Life),戴维·古德塞尔(David Goodsell)

- 《生物纳米技术:来自自然的启示》(Bionanotechnology: Lessons from Nature),戴维·古德塞尔(David Goodsell)

- 《计算机科学家细胞生物学指南》(A Computer Scientist’s Guide to Cell Biology),威廉·W·科恩(William W. Cohen)

- 《创世纪第八天:生物学革命的缔造者》(The Eighth Day of Creation: Makers of the Revolution in Biology),霍勒斯·弗里兰·贾德森(Horace Freeland Judson)

- 《水母与蜗牛:一位生物观察者的更多笔记》(The Medusa and the Snail: More Notes of a Biology Watcher),刘易斯·托马斯(Lewis Thomas)

更多我的文章请访问 jsomers.net。